Villefranche-de-Rouergue – Aveyron

Une des plus grandes bastides de France et cité médiévale remarquable, « Grand Site d’Occitanie » et « Ville d’art et d’histoire », Villefranche-de-Rouergue mérite son surnom de « Perle du Rouergue ».

Outre ses ruelles pittoresques et son marché reconnu comme l’un des plus beaux du Sud-Ouest, elle compte 11 monuments historiques classés (Chartreuse Saint Sauveur, château de Graves, chapelle des Pénitents noirs, chapelle Saint-Jacques…).

Fondation de la Bastide

Fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse et frère de Saint Louis, située le long de l’Aveyron et à proximité de mines d’argent, la bastide a été construite sur des terres qui appartenaient en partie à l’évêque de Rodez, Vivian de Boyer, qui fut dépossédé de son bien (en désaccord avec l’administration royale, il excommunia les premiers habitants de la bastide).

La proximité des axes historiques reliant Rodez à Cahors (Est-Ouest) et Figeac à Toulouse (Nord-Sud) ainsi que la présence de ressources naturelles importantes ont favorisé le développement économique de la ville. Paysans, artisans et commerçants s’y installent rapidement.

La bastide fonctionne comme un lotissement organisé autour d’une place centrale et délimité par un réseau de rues se coupant à angle droit.

Un lot à bâtir (ayral) est donné à chaque famille. Un jardin (casal) ou un champ (ortus) situé à l’extérieur de la ville, en bordure de l’Aveyron, lui est également attribué afin de subvenir à ses besoins. Un délai de deux ans est accordé aux nouveaux habitants afin de construire leur maison, pour laquelle ils devront payer chaque année une taxe proportionnelle à la surface bâtie (fouage). Les plus ambitieux, marchands et notables, s’installent le long de la place du marché et des rues charretières.

Les habitants disposent de libertés et d’avantages fiscaux (coutumes et franchises). Ils sont représentés par quatre consuls désignés chaque année parmi les bourgeois de la ville. Placés sous le contrôle d’officiers royaux, les consuls gèrent chacun l’un des quatre quartiers (gaches) de la bastide. Ils sont chargés de percevoir les taxes et les impôts, d’organiser les marchés et les foires, de bâtir les équipements urbains (pont, halle, fontaine publique, hôpitaux, fours banaux), d’entretenir la voirie et de défendre la ville…

Les bastides ont été construites aux XIIIe et XIVe siècles (entre 1229 et 1373), entre le Bordelais et les Pyrénées, le Rouergue et les portes de la Méditerranée, pendant une période de paix relative comprise entre la fin de la seconde croisade contre les Albigeois et le début de la guerre de Cent Ans.

Fondés par des seigneurs laïcs (rois de France, rois d’Angleterre, comtes, châtelains) ou des responsables religieux (évêques, abbés), ces villages et villes neuves ont permis de regrouper la population des campagnes, de mettre en valeur l’espace agricole et de créer des ressources économiques.

Ce phénomène est lié à un important essor démographique. Aux XIIe et XIIIe siècles, un réchauffement climatique et l’amélioration des techniques agricoles permettent à la population européenne de se développer de manière spectaculaire.

Dans la France méridionale, cette vitalité donne lieu à la création de plus de 300 bastides.

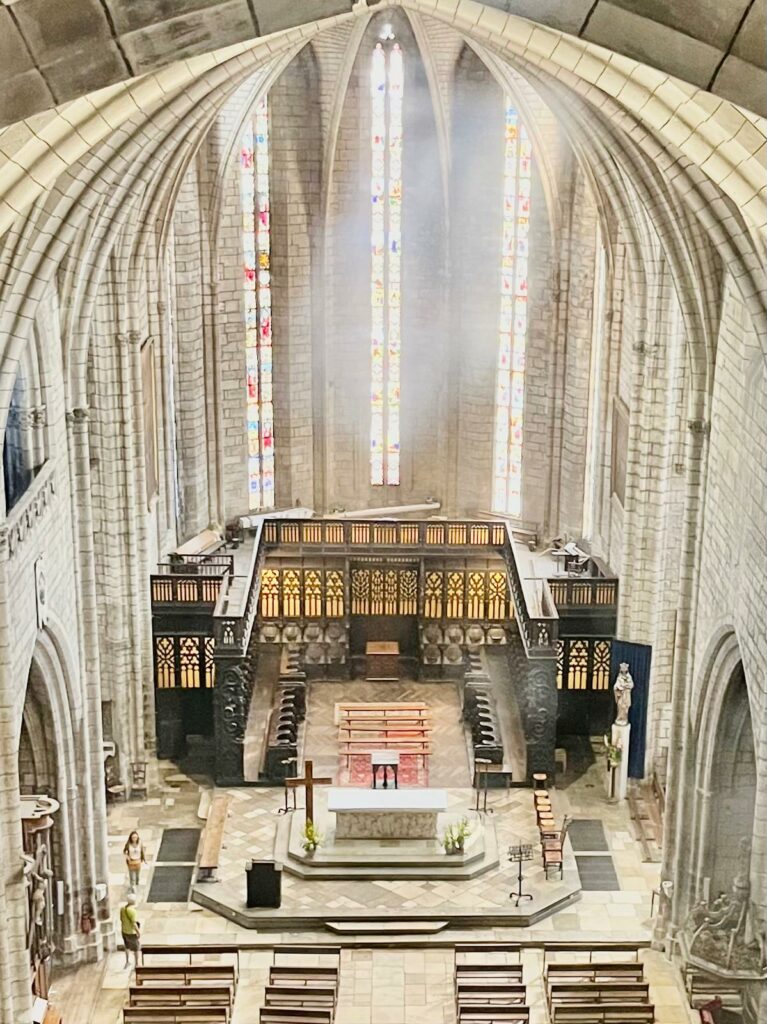

La Collégiale Notre-Dame et sa place centrale sont au coeur de Villefranche.

Citée parmi les plus belles places d’Europe, cette dernière est entourée d’arcades surmontées de demeures de style gothique flamboyant ou Renaissance.

Monument emblématique, l’imposant clocher forteresse à la silhouette caractéristique domine la ville.

✿✿✿

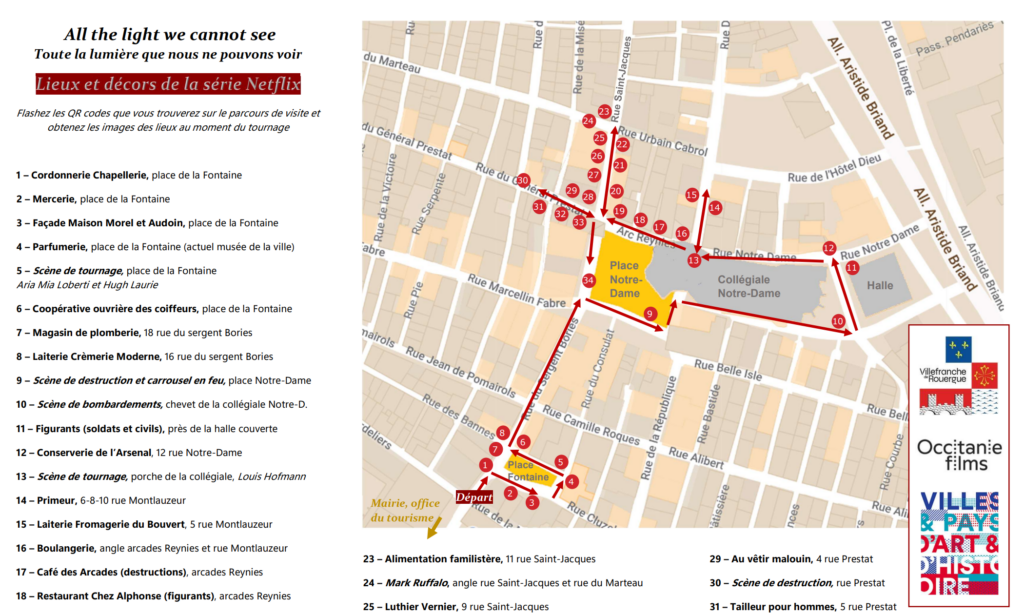

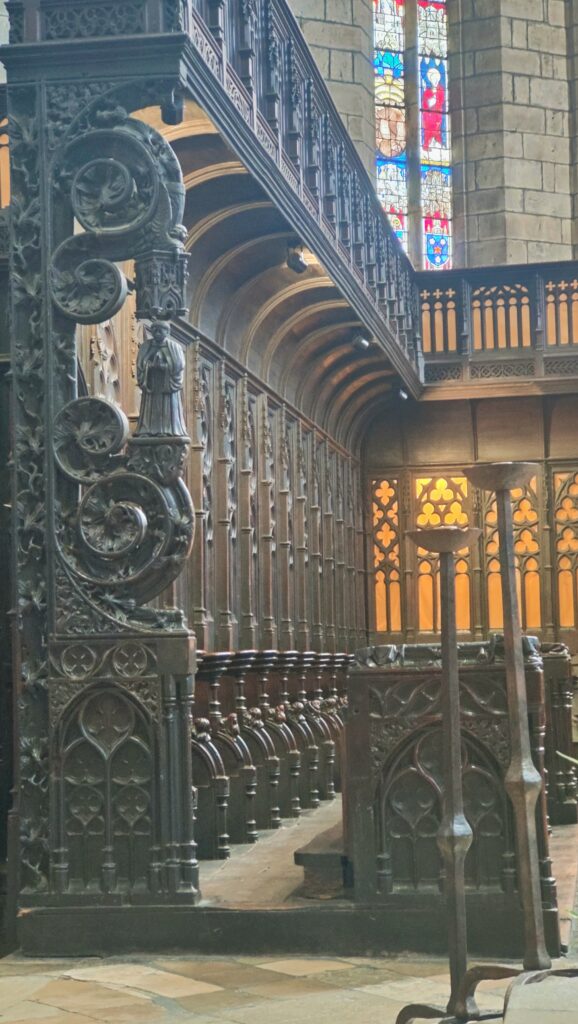

La Collégiale

Les consuls de la ville posent solennellement la première pierre de la Collégiale Notre-Dame dès le mois d’août 1260. Le cœur et le transept sont édifiés en premier mais le coût des travaux et la guerre de Cent Ans ralentissent les bâtisseurs, d’autant plus que l’église prend des proportions énormes. Sa construction s’étalera sur trois siècles. Elle sera classée monument historique en 1892.

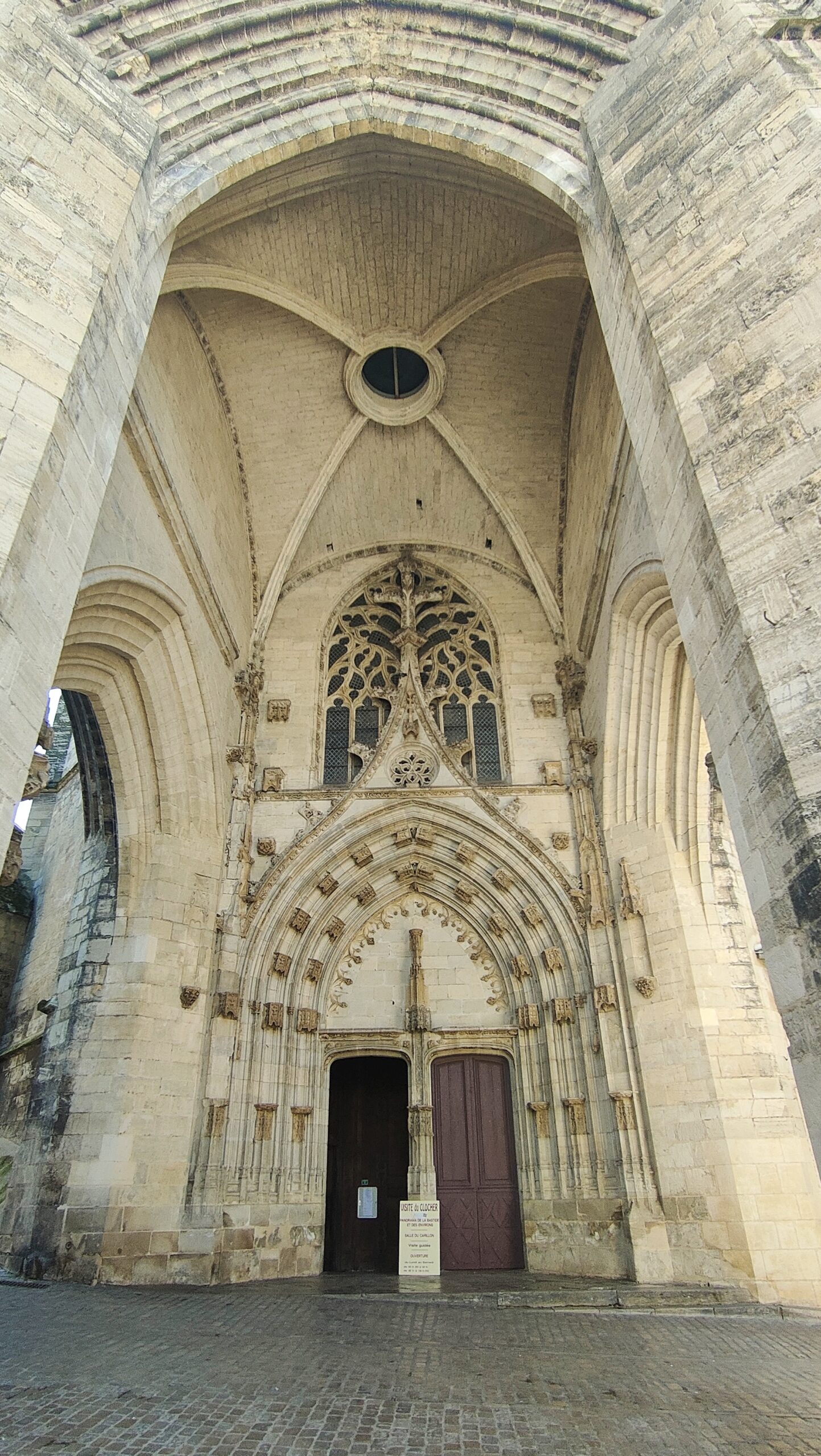

La Collégiale possède un clocher porche dont les piliers enjambent la rue pour reposer sur la place publique. Ainsi, l’église occupe un emplacement de choix au cœur de la ville, des échanges marchands et des animations en tout genre. Ce clocher porche monumental traduit le pouvoir de l’Eglise au sein de la société médiévale. Ce type de construction est assez singulier dans l’Aveyron.

L’énorme clocher porche servait de narthex (espace en avant de la nef où se tenaient les catéchumènes, les énergumènes et les pénitents qui devaient être isolés de l’ensemble des fidèles).

Il est malheureusement inachevé et couvert par une toiture qui ne ressemble pas vraiment à un clocher.

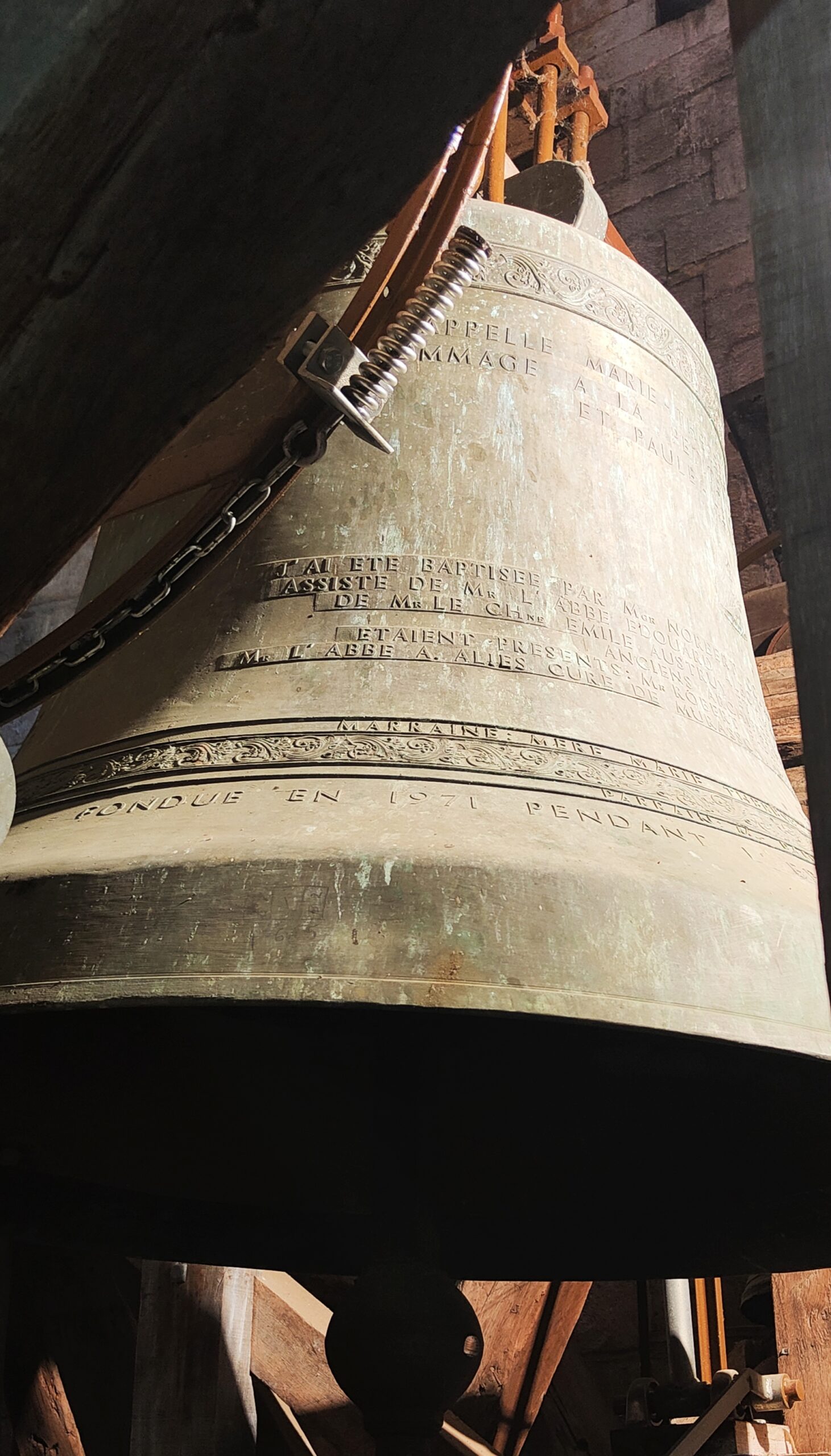

Le clocher abrite un important ensemble de 49 cloches : 1 cloche sonne les heures ; 48 autres, situées à mi-hauteur du clocher porche (à environ 30 m de haut et d’un poids total d’environ 11 tonnes) assurent à la fois sonneries et carillon.

Le carillon a été entièrement restauré en 2014/2015 par les bénévoles de l’association des Amis du Carillon de Villefranche-de-Rouergue.

En 1793, un arrêté du représentant de la Convention, Chateauneuf-Randon, nomme des commissaires chargés de faire démolir le clocher. Les protestations des Villefranchois s’élèvent et le conseil municipal décide de ne pas faire appliquer cette directive. Le clocher est sauvé !

✿✿✿

La peste à Villefranche

En 1628, une épidémie de peste décime les campagnes et les villes du Royaume de France. Comme en 1348 pendant la peste Noire (mais aussi en 1439, 1463, 1506, 1507 et 1558), Villefranche n’est pas épargnée.

C’est d’abord par la bouche des marchands et des voyageurs que l’on apprend l’arrivée prochaine du fléau. La peur s’installe, les comportements deviennent irrationnels, les testaments devant notaire se multiplient.

A l’été 1628, certains habitants fuient leur maison vers des contrées encore préservées, suivant le proverbe : “Pour n’avoyr de la peste le dard, Fuys tost, va loing, retourne tard”. Les bourgeois de Villefranche rassemblent leurs richesses, ferment avec soin les portes de leurs demeures et s’en vont passer l’été dans des résidences familiales en campagne. D’autres deviennent vagabonds ou se construisent des cabanes de fortune au milieu des vignes ou des bois, en proie à la faim et aux loups.

Lorsque l’épidémie s’installe, un consul de Villefranche reste pour organiser l’état de siège, tandis qu’un conseil de santé est mis en place.

La ville est fermée, les ponts sont coupés et les murailles gardées par les baniers et capitaines. La vie s’arrête, il n’y a plus de marchés ni de foires. La vie dans les champs est désorganisée.

Les habitants n’ayant pas le droit de sortir de la cité, Villefranche orchestre l’autarcie. On manque de tout. Le blé est réquisitionné, les prix sont contrôlés, le rationnement est instauré. Un marché noir se crée aux portes de la ville avec la complicité des gardes.

Les charrettes remplies de cadavres circulent dans les rues. Les malades sont enfermés dans une sorte de campement pour pestiférés en dehors des murs, à côté duquel on creuse une fosse où les “corbeaux” déversent tous les jours leurs chargements de morts.

Petit à petit, la cité sombre. On a recours à la sorcellerie. Des charlatans vendent leurs services à prix d’or pour désinfecter les demeures des plus riches, pendant que d’autres pillent les maisons.

Villefranche est livrée à elle-même. Elle perd la moitié de sa population et aura beaucoup de mal à se remettre de cet épisode. Désorganisée, endettée, ce n’est qu’au bout de quelques années qu’elle retrouvera la prospérité qui fait sa renommée.

✿✿✿

Un bataillon SS des Balkans à Villefranche

Episode sanglant de la France occupée, c’est l’un des évènements les plus marquants de l’Histoire de Villefranche-de-Rouergue.

En février 1943, redoutant un éventuel débarquement allié – notamment dans le sud de la France – Berlin y renforce son dispositif militaire. Les recrues spontanées étant peu nombreuses, l’armée allemande applique des razzias chez les hommes nés entre 1917 et 1925. La plupart d’entre eux n’ont pas plus de 20 ans.

Fin août 1943, un bataillon composé de près de 1000 hommes est envoyé à Villefranche-de-Rouergue pour y réaliser des manœuvres d’entrainement.

Parmi ces hommes, on trouve majoritairement des Croates chrétiens et des Croates musulmans (ou “Bosniaques” selon la terminologie actuelle).

Impuissants mais solidaires, les Villefranchois sont les témoins des mauvais traitements infligés à ces jeunes “malgré-nous” : exercices épuisants, brimades, coups de botte, “dressage” d’une brutalité inouïe et propos racistes…

La population indignée se prend, malgré leurs uniformes SS, de pitié pour eux et apprend très vite qu’il ne s’agit pas de volontaires, mais de jeunes enrôlés de force.

Face aux brimades, humiliations et autres souffrances, l’idée d’une révolte fait son chemin parmi les jeunes recrues. Un plan se prépare dans le plus grand secret.

Dès le 16 septembre 1943, quelques soldats désertent. Au matin du 17 septembre 1943, les Villefranchois sont réveillés par des bruits de fusillade : la révolte des soldats croates et bosniaques a débuté.

La répression est cruelle. Elle fera environ 120 morts et 300 soldats sont condamnés pour complicité avec les mutins. Ils sont déportés vers les camps de Sachsenhausen, Neuengamme et Buchenwald.

Soupçonnant des complicités au sein de la population villefranchoise, l’Occupant menace de raser la ville.

En souvenir de ce massacre, un monument provisoire est érigé au lendemain de la guerre et une commémoration officielle est organisée chaque 17 septembre depuis 1945. L’aménagement d’un nouveau parc mémorial est officiellement inauguré le 17 septembre 2006. Villefranche-de-Rouergue est jumelée avec Pula en Croatie (depuis 2009) et avec Bihac en Bosnie-Herzégovine (depuis 2010).

✿✿✿

Villefranche, décor d’une célèbre série

En 2021, la plateforme Netflix annonce l’adaptation du roman best-seller d’Anthony Doerr – prix Pulitzer 2015 – All the Light We Cannot See et une grande partie du tournage a lieu à Villefranche.

Choix étonnant quand on sait que l’histoire est censée se passer à Saint-Malo (Toute la lumière que nous ne pouvons voir raconte les destins croisés de deux adolescents, une Française et un Allemand, avec pour décor la cité malouine sous l’Occupation).

Mais alors, pourquoi Villefranche-de-Rouergue ?

Pour le réalisateur et son équipe, il ne fait aucun doute que la série devra être tournée à Saint-Malo. Mais la cité corsaire ne dispose plus aujourd’hui de son centre ancien, totalement détruit par les bombardements de la Seconde guerre mondiale. Tourner la totalité du film à Saint-Malo nécessiterait un énorme travail d’adaptation des bâtiments et des rues afin de retrouver l’esprit d’antan.

L’équipe se met donc en quête d’une autre ville bretonne. Après des semaines de recherche et de repérage, il faut se rendre à l’évidence : aucun centre-ville ne ressemble à ce que pouvait être Saint-Malo avant 1944. Aucun ne possède la même architecture compacte, les mêmes bâtiments hauts, les mêmes rues étroites.

Les recherches sont finalement étendues à la France entière et le directeur artistique Simon Elliott a une idée. Il y a environ 15 ans, il se souvient avoir déjeuner sur une place pittoresque du Sud-Ouest, dans une cité qui pourrait correspondre au type de ville recherché.

« 𝒥𝑒 𝓂’é𝓉𝒶𝒾𝓈 𝒶𝓇𝓇ê𝓉é à 𝒱𝒾𝓁𝓁𝑒𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝒽𝑒-𝒹𝑒-𝑅𝑜𝓊𝑒𝓇𝑔𝓊𝑒 𝒶𝓋𝑒𝒸 𝓂𝑜𝓃 é𝓅𝑜𝓊𝓈𝑒, 𝒾𝓁 𝓎 𝒶 𝓅𝓁𝓊𝓈 𝒹𝑒 𝟣𝟧 𝒶𝓃𝓈. 𝒥𝑒 𝓂𝑒 𝓈𝑜𝓊𝓋𝒾𝑒𝓃𝓈 𝒹𝑒 𝒸𝑒 𝓇𝑒𝓈𝓉𝒶𝓊𝓇𝒶𝓃𝓉 𝓈𝑜𝓊𝓈 𝓁𝑒𝓈 𝒶𝓇𝒸𝒶𝒹𝑒𝓈. 𝐼𝓁 𝓎 𝒶𝓋𝒶𝒾𝓉 𝒸𝑒𝓉𝓉𝑒 𝒶𝓉𝓂𝑜𝓈𝓅𝒽è𝓇𝑒… 𝒥𝑒 𝓇𝑒𝓋𝑜𝒾𝓈 𝓁𝒶 𝑔𝓇𝒶𝓃𝒹𝑒 𝓅𝓁𝒶𝒸𝑒.

𝒞𝑒 𝓈𝑜𝓊𝓋𝑒𝓃𝒾𝓇 𝓇𝑒𝓈𝓉𝑒 𝓉𝓇è𝓈 𝓅𝓇é𝓈𝑒𝓃𝓉 𝑒𝓃 𝓂𝑜𝒾, 𝓈𝒶𝓃𝓈 𝒹𝑜𝓊𝓉𝑒 𝓅𝒶𝓇𝒸𝑒 𝓆𝓊’𝑒𝓃𝓉𝓇𝑒 𝓉𝑒𝓂𝓅𝓈 𝒿’𝒶𝒾 𝓅𝑒𝓇𝒹𝓊 𝓂𝒶 𝒻𝑒𝓂𝓂𝑒. 𝒱𝒾𝓁𝓁𝑒𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝒽𝑒-𝒹𝑒-𝑅𝑜𝓊𝑒𝓇𝑔𝓊𝑒 𝓇𝑒𝓈𝓉𝑒𝓇𝒶 𝓅𝑜𝓊𝓇 𝓉𝑜𝓊𝒿𝑜𝓊𝓇𝓈 𝑔𝓇𝒶𝓋é𝑒 𝒹𝒶𝓃𝓈 𝓂𝑜𝓃 𝒸𝑜𝑒𝓊𝓇 »

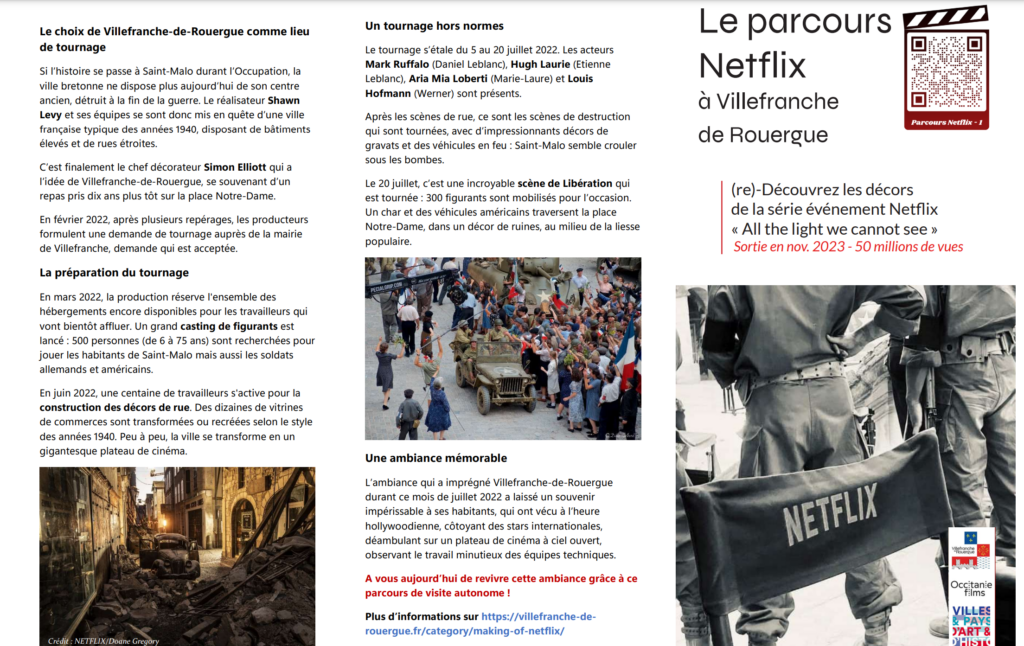

Les repérages sont effectués dès novembre 2021. Un constat s’impose : l’urbanisme de Villefranche correspond étonnamment à celui de Saint-Malo avant-guerre. La place de la Fontaine, la place Notre-Dame, le porche de la Collégiale, certaines rues pavées et carrefours piétonniers pourraient très bien faire office de décor.

Le tournage s’est tenu dans les rues de la bastide du 5 au 20 juillet 2022, avec pour point d’orgue une grande scène de Libération sur la place Notre-Dame.