Abbaye de Loc-Dieu, Martiel – Aveyron

Abbaye cistercienne située à quelques kilomètres à l’ouest de Villefranche-de-Rouergue, elle a la particularité d’être fortifiée. Propriété privée de la famille Masson-Bachasson de Montalivet, descendants des Cibiel, l’abbaye et son parc de 40 hectares sont ouverts à visite partielle.

Sa forte concentration géographique fait de l’Aveyron le premier département français en nombre de sites mégalithiques recensés. On y compte près de 800 dolmens.

C’est en 1123-1124, dans cette région de dolmens et de brigands, que Roger (deuxième abbé de Dalon, abbaye fondée par Géraud de Salles en Dordogne) envoi treize moines en Rouergue pour y fonder la première abbaye.

Géologiquement remarquable, une poche d’argile lui vaut de l’eau et les grands bois sont alors le refuge des détrousseurs de la voie reliant Rodez à Cahors. Le lieu est mal famé et mérite son surnom de locus Diaboli, le lieu du diable.

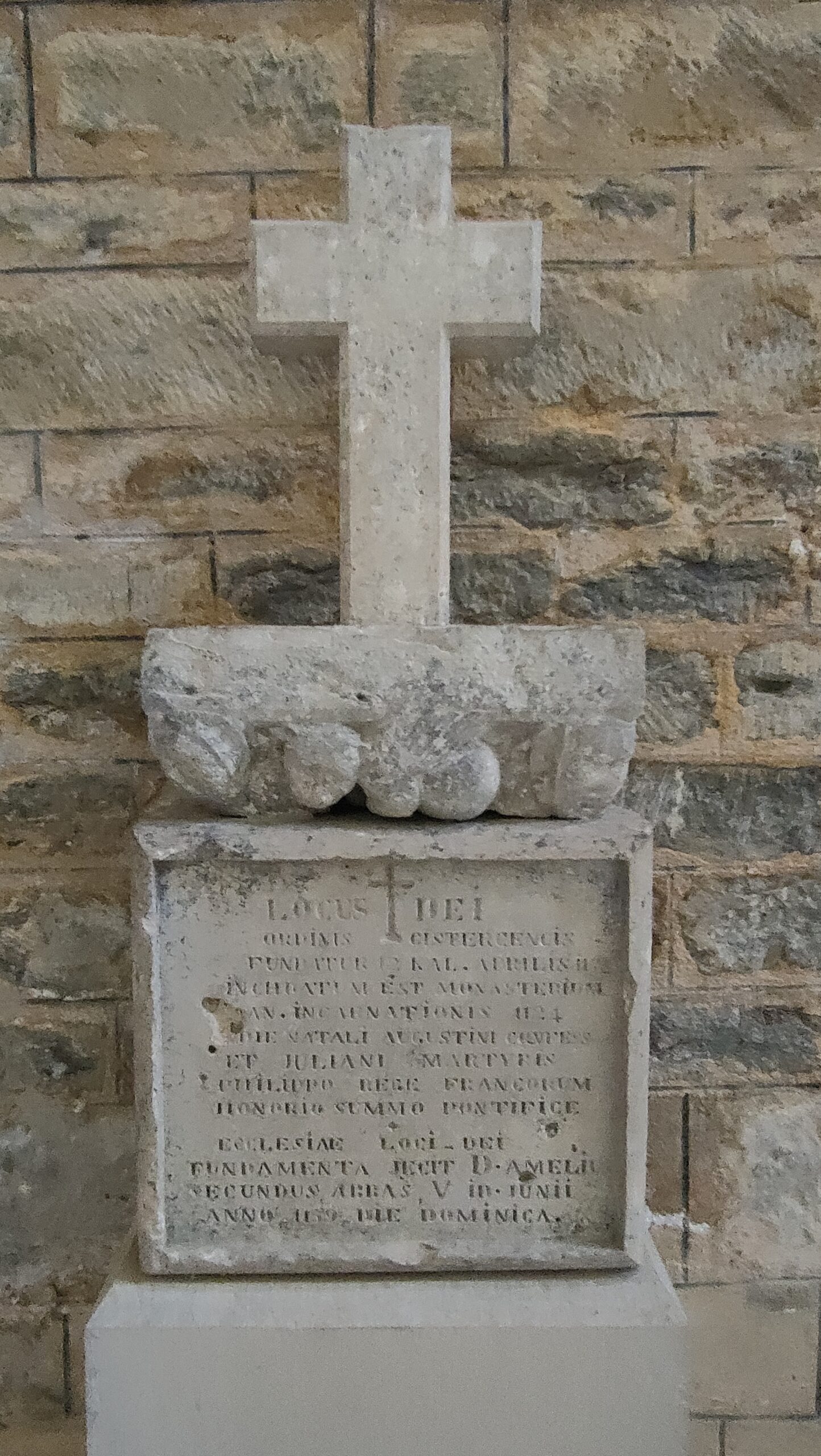

Les démêlés entre les moines et les brigands sont légendaires. Toutefois, en quelques années et après la bénédiction de l’évêque de Rodez, l’endroit devient locus Dei, le lieu de Dieu, « Loc-Dieu », et au XVIIe siècle l’inscription est placée au-dessus de la porte d’entrée :

« Quod olim fuerat locus diaboli

Nunc est locus Dei »

Loc-Dieu, c’est locus Dei, la paix après les brigands, l’eau et la forêt profonde dans un pays de causse.

Fille de l’abbaye de Dalon, Loc-Dieu envoi à son tour des moines pour fonder l’abbaye des Chambons en Ardèche en 1152. Ces constructions et leur entretient mettront à mal les finances.

En 1162, toutes les abbayes fondées par Géraud de Salles ainsi que leurs abbayes filles sont rattachées à l’ordre cistercien dans la filiation de l’abbaye de Pontigny dans l’Yonne.

Peu connu sur les chemins de St Jacques, au coin des trois départements de l’Aveyron, du Lot et du Tarn et Garonne, le pays du Quercy-Rouergue, frontière géographique de toujours, fut autrefois une frontière religieuse et politique.

Après la croisade des Albigeois arrive la guerre de Cent ans. Le Rouergue est dévasté. L’abbaye est incendiée en 1409 par les partisans du roi d’Angleterre. Seule l’immense abbatiale et la salle du chapitre sont intactes. Entièrement en pierres, elles ne sont pas touchées par le sinistre mais la reconstruction, dans ces temps troublés, sera longue et difficile. Grace à deux familles – les Volonzac et les Firminhac – qui lui donnèrent des abbés, la communauté reconstruit et les bâtiments monastiques du XIIe siècle sont rebâtis en forteresse. Les armes de la famille de Firminhac, venue en renfort avec deux abbés successifs, honorent encore une travée du cloître.

En 1793, non entretenus et maltraités par l’utilisation agricole qui en est faite, les bâtiments sont en piètre état. Vendue aux enchères avec l’intégralité de son domaine, ce sont les dernières heures monastiques de Loc-Dieu. Elle sera rachetée en 1812 par la famille Cibiel de Villefranche-de-Rouergue dont les descendants, la famille Masson-Bachasson de Montalivet, l’occupent toujours.

Sauvée de la ruine, consolidée et par la suite restaurée fin XIXe par l’architecte Paul Gout, elle offre encore aujourd’hui l’étonnant spectacle d’une forteresse, fermée d’un côté par l’église et son cloître et entourée d’un magnifique parc aux arbres centenaires.

Le parc doit beaucoup à Jean Darcel, proche parent des Cibiel. Darcel s’illustra dans la création du parc des Buttes-Chaumont, du parc Monsouris et de la Grande Cascade du Bois de Boulogne. Il mélange, comme au temps des moines, agriculture, sylviculture et pisciculture. Sa particularité géologique et un microclimat favorable le rendent insolite, par sa luxuriance et ses grands arbres, dans un environnement de causse sec. Une tour de guet de 87 marches (soit environ 25 mètres de hauteur en comptant le toit), construite sur le point culminant du parc, complète la promenade.

C’est la plus ancienne abbaye cistercienne du Rouergue et un exemple unique de fortification monastique.

L’église abbatiale

Commencée en 1159 dans le style roman, elle fut achevée en 1189 par les architectes bourguignons de son abbaye mère de Pontigny, déjà familiers avec le gothique. Ainsi, alors que ses bas-côtés sont romans, le choeur à pans coupés est lui gothique. L’attention portée à l’acoustique par les moines est révélée par l’implantation de nombreux trous de résonance dans les voûtes. L’église a traversé sans dommage les siècles et se présente aujourd’hui dans son état originel, fidèle à la tradition cistercienne : pureté des formes et simplicité sont propices à la prière et méditation. Le dépouillement et l’absence de décor (pas de sculptures, peintures ou vitraux colorés) n’excluent cependant pas la beauté. Baignée de lumière à toute heure, les rayons du soleil réhaussent la couleur ocre de sa pierre brute.

Le cloître gothique

Reconstruit au XVe siècle, il remplace le premier cloître brûlé par les troupes anglaises.

Le style y est dépouillé et massif, conformément à l’esprit cistercien.

Au niveau du jardin central se trouve le puits, tandis que sur le côté Est s’ouvre la salle capitulaire du XIIIe siècle. Elle se compose de trois travées largement ouvertes sur le cloître.

Les ailes Sud et Ouest ont été surmontées d’une galerie couverte dont les ouvertures en arcs surbaissés annoncent déjà la Renaissance.

Les bâtiments monastiques

Ils furent fortifiés au XVe siècle et donne à l’abbaye l’apparence d’un château fort. Le bâtiment des moines (aile Est) fut transformé vers 1840, tandis que les ailes Ouest et Sud furent restaurés vers 1880.

*°*°*°*°*

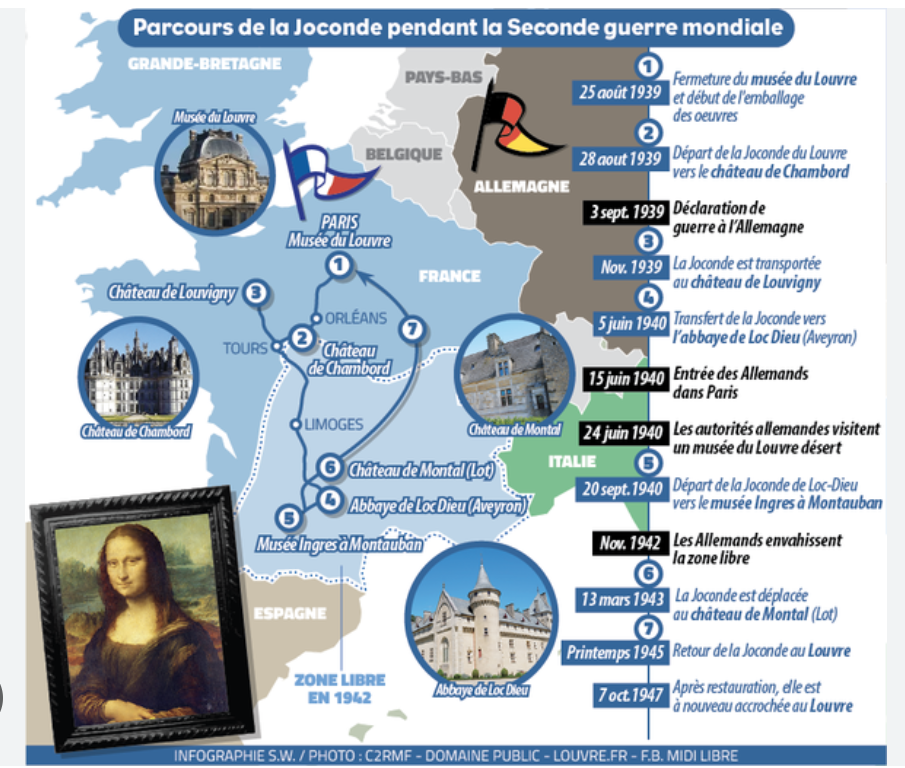

Loc-Dieu et la Joconde

Durant la seconde guerre mondiale, lorsque l’avance allemande menace Paris, l’évacuation à la hâte des chefs-d’œuvre détenus par les musées nationaux est décidée. Des milliers de peintures gagnent ainsi l’Ouest et le Sud-Ouest pour y être mises à l’abri. et il faut donc de vastes lieux pour les accueillir.

C’est ainsi que trois mille deux cent vingt oeuvres arrivent à Loc-Dieu afin d’y trouver refuge à l’été 1940, accompagnés de quelques quatre-vingt personnes.

Parmi elle se trouve la Joconde ainsi que « la dentelière » de Vermeer ou « les noces de Cana » de Véronèse. Mais les conditions de conservation des tableaux à Loc-Dieu ne sont pas idéales. L’humidité menace leur intégrité. Décision est donc prise des les cacher ailleurs.

Entre le 28 septembre et le 11 octobre 1940, les trésors du Louvre ainsi que les collections orientales du musée Guimet sont convoyées vers Montauban et son musée Ingres.